jueves, agosto 31, 2006

mi apá 2 (y hay mucho más)

Muchos años después lo oí cantado por Nat Cole y muchos años después otra vez. Es la canción de los hombres que protegen a sus nenas, que no las dejan tomar frío, que les dan su sobretodo aunque ellos se mueran de frío. Nada más importa. Ese amor consuela y cicatriza las heridas para siempre.

A veces, cuando cruzo la calle tengo un recuerdo terrible, secreto. Tenía 8 o 9 años y estaba caminando por Palermo con mi papá un sábado o un domingo a la mañana. Cruzábamos una calle interna dentro del Rosedal y un auto celeste (me acuerdo del color y de la forma como de un animal aterrador) pasó a mucha velocidad rozándonos. Papá me empujó hacia atrás con un sólo movimiento, me puso a salvo, pero una rueda del auto pasó por encima de uno de sus pies. Había estado a punto de matarnos. Cuando me dí cuenta me meé encima.

Papá le estaba diciendo serenamente al conductor que era un irresponsable pero cuando vió que me había hecho pis pareció enloquecer: se metió por la ventanilla, extrajo al conductor agarrándolo de la camisa con una sola mano como quien saca un mejillón de su concha, lo tiró sobre el capot y le pegó tantas trompadas que abolló la chapa con la propia cabeza del tipo, que parecía desmayado. Dentro del auto estaban la mujer y un hijo, que gritaban y lloraban. Papá me alzó en sus brazos y me llevó caminando con sus trancos largos hasta casa, refunfuñando maldiciones. De ese episodio sólo recuerdo dos sensaciones ambivalentes, poderosas y atroces: una era que el hombre más fuerte y salvaje del mundo me amaba y me protegía de todos los males; la otra era que la furia amorosa podía ser tan destructiva como el peor de los odios.

amá

No me banco a mi vieja. La amé hasta los 8 años con ese amor de animalito, de peluche inocente que todos los nenes sienten por su mamá y recuerdo claramente el día en que comencé a odiarla. Me había hecho muchas maldades, tratamientos sádicos, pero me parecía que así debían ser las cosas hasta que una mañana me pareció que no debían ser así. Recuerdo ese día porque estábamos en el Tigre y cruzábamos un puente. Ella iba delante de mí y me asaltó una repugnancia súbita por su persona. Imaginé que la empujaba hasta hacerla caer al río, que se golpeaba la cabeza contra los pilotes, que se ahogaba, que yo saltaba hacia la orilla y que le pisoteaba las sienes hasta hacerle estallar el cráneo. Todo eso pensé y tenía 8 años. Me sorprendió mi sentimiento de odio pero lo acepté dócilmente y hasta sentí curiosidad por cómo iba a ser mi vida sin amarla.

miércoles, agosto 30, 2006

trataMe bien

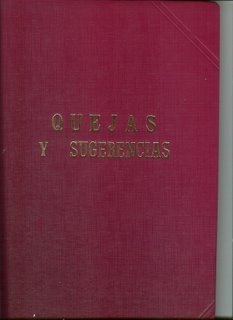

Pero esta vez tuve que esperar más de una hora y cuando finalmente llegó mi turno se les cayó el sistema. No sé qué significa eso, pero el resultado es que no podían tomar trabajos por un tiempo indeterminado. Durante media hora no dieron esa información, así que seguí esperando y cuando ví que el lugar se iba congestionando de clientes no atendidos, pedí el libro de quejas. Esa es una vieja costumbre germánica justiciera que mi papá me enseñó y que hasta hace treinta años tenía cierto poder amedrentador. Me lo entregaron, escribí mi queja y como el empleado encargado de recibirlo no estaba, pude hojearlo de cabo a rabo. Mi queja ocupaba la última página del libro, y la primera estaba fechada exactamente cuatro meses antes. No cualquier empresa consigue llenar de reclamos uno de esos enormes libros en sólo 80 días hábiles. Hay que reconocerle a Movistar ese record, más allá de las críticas que ustedes quieran hacerle.

martes, agosto 29, 2006

Confusión

Mi adorado amigo La Rosa Tucumana tuvo una época de decisiones difíciles. Oscilaba entre hombres y mujeres como objeto de amor y me llevaba a sus exploraciones para que lo ayudara a decidir. En aquél momento se enamoraba de mujeres pero le calentaban los hombres. Yo le decía que no había ninguna necesidad de decidirse y que si había algo que definir, ocurriría naturalmente sin que se lo propusiera.

Me llevaba a recorrer el putódromo de Santa Fé entre Callao y Pueyrredón todos los sábados a la noche y a los dos nos entristecía la exhibición de chonguitos provincianos ofreciéndose por un pancho. No era eso lo que él quería porque es amoroso y delicado y ese espectáculo sólo le provocaba sufrimiento.

Estaba enamorado de una chica con la que todo estuvo bien hasta que en Berlín, la víspera de la marcha de Orgullo Gay, le pidió prestada una falda escocesa. Ella, que era una homofóbica reprimida, lo sacó cagando y se volvió a Buenos Aires. El se quedó sin la falda escocesa pero consiguió otra, un Ersatz bastante adecuado para la ocasión y desfiló con una carterita que le había escamoteado antes de la discusión final. A pesar de eso seguían gustándole algunas mujeres.

- Estoy tan puto que me siento lesbiana, me dijo una noche en una crisis de indefinición.

Durante esos meses me pedía que lo acompañara a bares de travestis. El se disfrazaba de algo parecido a Querelle y me hacía vestir como una señora, medio Chanel, con perlas y tacos de 10 centímetros. Yo seguía dócilmente sus indicaciones hasta parecer un travón de dos metros de alto. Después nos íbamos a un lugar llamado Confusión y bailábamos toda la noche. El se acuerda -y todavía me lo reprocha escandalizado - , que antes de salir yo les decía a los chicos –Porténse bien, no se acuesten tarde, coman toda la sopa.

En Confusión había miles de tipos trasvestidos y en general yo era la más linda porque era mujer. Lo más impresionante era el público masculino: señores muy serios, profesores, padres de familia sanisidrenses, consejeros matrimoniales, gerentes de marketing católicos. En un momento me pareció ver a mi primo R., que se parece a Schubert y tiene tres hijos, pero gracias a Dios era una alucinación.

En cuanto entraba yo temía que se notara que era una mujer. Descubrí que la mayor diferencia visible entre hombres y mujeres es el tamaño de los maxilares. Los travones, aunque estuvieran super producidos tenían unas carotas anchas y cuadradas que los delataban. Por eso, en cuanto yo entraba se me abalanzaban miríadas de hombres creyendo haber encontrado al más logrado de los travestis. Una noche me levanté uno llamado Rodolfo, un petiso muy simpático y muy serio, que se declaró absolutamente incondicional de mi persona. Me preguntó de dónde era y presa de pánico mi cabezota pensó a mil por hora las posibilidades más verosímiles (Misiones, inmigrantes alemanes, colonos) y le dije que había nacido en El Dorado. Eso terminó de fulminarlo. Quería casarse conmigo al día siguiente y me costó disuadirlo. Le dí un teléfono falso mientras La Rosa me miraba asustado desde la barra.

En el baño, antes de hacer pis, esperé un largo rato retocándome el rouge mientras miraba cómo hacían los muchachos. Parados? Sentados? Tenía terror de ser descubierta por un detalle insignificante. Así que cuando ví que hacían pis como las chicas me animé a entrar, pero mientras tanto oí unos diálogos alucinantes. Un grandote le decía a otro –Una se inyecta hormonas, se opera toda y al fin lo único que les importa a esos brutos es cómo la tenés de larga... para eso que se busquen un tipo, no te parece? Todas estaban de acuerdo y yo también. Nos pintábamos, charlábamos y yo me sentía una impostora pero al mismo tiempo me gustaba estar con ellas y compartir sus conflictos.

Después bailábamos hasta la madrugada y en algún momento nos sacábamos las remeras y los corpiños y nos quedábamos en gomas, bailando frente a los espejos. Las mías no estaban nada mal pero las de ellas eran impresionantes.

lunes, agosto 28, 2006

Jardín Japonés

Hoy fui a la islita, me saqué una bota y dibujé mi pie derecho.

Head

And I find you spinning around in my brain

Like the bubbles in a glass of champagne (...)

You intoxicate my soul with your eyes

Though Im certain that this heart of mine

Hasnt a ghost of chance in this crazy romance (...)

You go to my head with a smile that makes my temperature rise.

domingo, agosto 27, 2006

Cuando me muera

Me gusta pensar en lo que va pasar cuando me muera.

Me gustan los trabajos domésticos porque son los que hacen funcionar al mundo. Me cago en la política, en la economía y hasta en la literatura si no hay alguien con alma femenina que mantenga en buen estado la maquinaria que abriga a los bebés, alimenta a los cansados, limpia la ropa y ordena la casa todos los días.

Sin dejar de llorar en ningún momento las dos Nenas, la grande y la chica (B.2 y B.3) se disputarán mis collares hippies de los 60, mis mil pulseras, mis anillos raros, mis aros y mis pañuelos preciosos, aunque no mi ropa ni mis zapatos porque les quedan grandes. Tal vez tironeen del tapado bordado ruso porque curiosamente nos va bien a las tres, pero seguramente transarán en usarlo una semana cada una.

Me refiero a cosas que a pesar de su aparente insignificancia son vitales para que la casa siga siendo la casa. Un día verán el cactus pijoideo de seis glandecitos rojos que está en la biblioteca y se preguntarán cuándo hay que regarlo. Sobre la colonia de kefir se les planteará una duda crucial: cada cuánto tiempo hay que colarlo para que salga rico? Lo cuidarán como yo lo cuidé durante 25 años o lo olvidarán en su cubículo hasta que se convierta en una bola de hongos verdes? Y querrán y sabrán hacer el queso de kefir que les dejo en la heladera todas las semanas o lo reemplazarán con alivio por un práctico queso Piladelpia comprado en Coto?

domingo, agosto 20, 2006

Regalo

Cuando mi mamá ve esas cosas menea la cabeza y me dice que soy farolera o que tengo los ojos más grandes que el estómago. Esa imagen siempre me obsesionó. Cómo se puede tener el estómago más chico que los ojos?

A veces decreto que todo lo que no haya sido usado durante un año debe irse. Esa línea divisoria arbitraria deja fuera de circulación una gran cantidad de polveritas, estuchitos de colores iridiscentes y coloretes primorosos.

Primero se los ofrezco a mis hijas. A una le repugna maquillarse y me mira con horror como si le propusiera untarse la cara con ácido nítrico. La otra suele pintarse como Piñón Fijo pero no con los colores que uso yo y me lo recuerda sin rodeos -Ay, mamá, cómo podés usar ese color tan grasa!

Entonces junto todos esos tesoros, los envuelvo cuidadosamente en papel de seda blanco y los meto en una bolsita de nylon con cierre azul, pero antes introduzco un cartel manuscrito que dice SEÑORA CARTONERA para que ningún macho bestial los tire al fuego.

Mis hijos me sorprenden haciendo el envoltorio. –Señora cartonera, juá juá, qué absurda!, se ríen. A mí no me importa. A la noche busco el campamento cartonero más cercano y dejo el paquete refulgente sobre una gran bolsa de residuos verde para que nadie se equivoque. Me pone contenta saber que una mujer que nunca tuvo un rubor de Christian Dior hoy lo va a tener, nuevo y elegante, todo para ella. Ustedes creen que las cartoneras sólo deben desear comida y trabajo? Yo creo que además tienen derecho a sentirse divinas y lujosas.

Me cago en los frívolos que no entienden las cosas profundas de la vida.

sábado, agosto 19, 2006

Consorcio

A veces voy para plantear un tema (una gotera, un caño que pierde, una fisura en la medianera), pero siempre me ocurre que me quedo paralizada ante todos esos habitantes de distintos mundos. El tiempo se me pasa muy rápido observando sus gestos horribles, grabando mentalmente sus expresiones amargas, riéndome en secreto de sus palabras erróneas, de su paranoia de buenos vecinos.

Esta vez había varias viejas que no conocía. Una era una escribana, especie de yiro mal teñido, acompañada por su asesor letrado (así lo presentó), una especie de comerciante hindú con campera de cuero negro, pantalones marrones, zapatos azules y enorme portafolio de cuerina cargado de papeles. Otra era una vieja muy venida a menos que anidaba en una silla y se rascaba frenéticamente las axilas por debajo de un tapado de seda con cuello de visón que la acompañaba desde los años 50 por lo menos. Estaba muy asustada por la delincuencia que ronda frente a las puertas esperando una distracción para saquear nuestros departamentos. Otra era como una cotorra disecada, pequeñita y aguileña, embutida en un sacón lleno de hombreras que la acompañaba sólo desde los años 80. Ésta era la más excitada. Pedía que cambiaran la caldera porque el ruido le molestaba. Pero lo decía gritando y agitando las alitas frente al administrador: -Cambiemén la caldera! Saquemelón al ruido! Saquemelón que me estoy viniendo loca! El arquitecto A., hipócrita y careta, inclinaba la cabeza y lo descubrí conteniendo a duras penas la risa.

lunes, agosto 14, 2006

Alta en el cielo

No sé bailar porque soy demasiado alta.

Cuando me hablaban me plegaba en dos para estar a la altura del otro y no podía escuchar lo que me decía porque ponía toda la concentración en sonreír estúpidamente como diciendo –Me gustaría no ser tan alta pero no sé cómo evitarlo.

Después todos iban a bailar y yo no quería ir porque no podía bailar doblada, aunque a veces iba igual porque era la única manera de conocer chicos. Pero una vez que llegaba a la fiesta siempre me gustaba el más bajo. Desde la altura de mis codos me lanzaba miradas taladrantes y decía cosas inteligentes o ingeniosas que me seducían casi inmediatamente. Ningún alto fue nunca ni la mitad de atractivo que esos petisos, tal vez porque los altos corren con ventaja y creen que no necesitan esforzarse para ser interesantes.

Yo sentía que mi altura era un estigma. –Pobre alta que está sola, pensaba yo que pensaba el petiso interesante – voy a entretenerla un poco. Creía que ellos me tenían lástima y agradecía su gesto solidario. Recuerdo con nitidez a varios petisos que con ese sistema me enamoraron perdidamente. Nos quedábamos hablando en la escalera, en el sofá, en el piso, en cualquier lugar pero sentados, porque así parecíamos de la misma altura.

Una sola vez me gustó uno más alto que yo. Se llamaba Guillermo, tenía un apellido inglés y le decían Willy. Eso me parecía bastante atractivo para empezar pero lo que terminó de impresionarme fue que parada a su lado tenía que mirar hacia arriba para hablar con él. Tuve la rara sensación de haber vivido siempre equivocada y de haber encontrado por fin la escala natural de las cosas. Levantar la mirada para hablar con un hombre me hacía atisbar el temblor ambivalente de la sumisión y de la entrega, y me hacía comprender la voluptuosidad vacuna de las vírgenes que miran con los ojos dados vuelta hacia el cielo. Y recibir la mirada de un hombre desde arriba me hizo sentir protegida por primera vez por un hombre que no era mi padre. Agréguese a esto un apellido inglés, un traje elegante, una corbata, una politesse de la que carecían todos los polacos, judíos, italianos y españoles que había conocido y podrá comprenderse por qué creí que por fin estaba enamorada de un alto. Enseguida me invitó al Hipódromo, al Polo, al Alvear, a lugares míticos que no conocía y combinamos citas para la semana siguiente.

Pero un rato después, bailando, me pareció que era un estúpido y que su estupidez aumentaba geométricamente minuto a minuto. Se movía sin sentido del ritmo, sin humor y sin pasión y escuchaba con gran seriedad todo lo que yo decía, sobre todo cuando decía algo gracioso. Con esa avidez con que uno tira los primeros espineles buscando afinidades para convencerse de que hay algo en común, le hablé de películas que había visto, de libros que había leído y él soslayó esos temas como si fueran trivialidades. Después consideró que había llegado el momento de interrogarme sobre hábitos y costumbres: si fumaba, si tomaba alcohol, si mis padres me dejaban salir sola, si eran religiosos, y noté en el ángulo de sus hombros cómo se iba poniendo más rígido después de cada respuesta. Mientras trataba de desprenderme de Willy sin éxito, el más petiso, el más feo, el más gracioso e inteligente de la fiesta me miraba irónicamente sentado en un escalón. Esa fue mi única experiencia con un alto. Duró exactamente una hora y nunca se repitió porque desde entonces desconfié de todos los altos más altos que yo.

Contra lo que dice el prejuicio acerca de las virtudes de ser alto, yo aseguro que es un defecto que se lleva toda la vida. Los altos nunca encuentran espacio para poner las piernas, les asoman los pies fuera del colchón, las mangas y los pantalones les quedan cortos, los techos les quedan bajos, en el supermercado los utilizan como escaleras: –Señora, usted que es alta, me alcanzaría esa lata? Para las mujeres es peor: mientras las bajas bailan, las altas ordenan los sandwichitos o se hacen las que eligen temas musicales como si no les gustara bailar.

Y los bajos nos odian, que no digan que no. Yo lo comprendí hace más de treinta años una tarde de lluvia torrencial en el centro de Buenos Aires. Salía de mi trabajo a la calle resignada a mojarme y en el preciso momento en que salía ví detenerse un taxi y bajar un pasajero en la puerta misma de mi oficina. Corrí a meterme en él y apenas cerré la puerta llegó jadeando una mujer muy bajita que evidentemente venía corriendo desde la esquina y me gritó –Alta de mierda!

jueves, agosto 10, 2006

Enyoguizada

Esta vez la pegué. Encontré clases de yoga para viejos. No se nos pide que hagamos contorsiones ni equilibrio sobre el dedo meñique de un pie ni que giremos la cabeza describiendo círculos completos como una lechuza.

La profesora no se mueve como John Travolta, no nos estimula con gritos ni nos desprecia cuando no logramos la posición correcta.

Tampoco –oh maravilla- nos pone en ridículo obligándonos a cantar mantras y cánticos hindúes cuyo significado nadie conoce.

Esta vez somos unas diez personas y nuestras edades suman algo así como 600 años, sin contar la de la profesora.

Como en todas las actividades saludables la proporción mujeres/hombres es 10:1 y nuestro hombre es una especie de Noam Chomsky que a la orden de “respiren profundamente” respira superficialmente pero emitiendo un sonido terrible, como un estertor que nos desconcentra a todos.

Pero lo mejor, lo más sabroso, es que una de mis compañeras es Inés Pertiné.

Me sorprende verla tempranito tan bien afeitada haciendo todos los movimientos con gran seriedad y no puedo dejar de pensar cosas ridículas sobre ella. Le diría cosas feas acostada a su lado en el momento final de la relajación pero por lo bajo, no para que se enoje sino para angustiarla. Le diría – Qué bien salió el estado de sitio, Inesita. O –Es verdad que a Fernando se le para blanda?

Pienso que su vida debe ser muy rutinaria ahora que no puede garronear viajes fácilmente. Y tener a Shakira como nuera, cómo le caerá? Le gustará que se haya hecho cargo del hijo gordo y que lo haga bailar en los clips?

La oigo resoplar como una búfala herida cada vez que se flexiona y se levanta y en lugar de darme pena todo lo que pienso sobre ella son maldades. Sé que soy cruel imaginando castigos para ella. Debería bastarme con que duerma con De la Rúa.

todas las Martas

Antes de empezar a atender leo la agenda del día. El nombre de algunos de los pacientes me provoca una inquietud desagradable. Hoy viene uno que es desconfiado y prepotente, que se queja de que nunca mejora pero sigue viniendo regularmente desde hace más de 10 años.

También viene una mujer rígida y frígida que se sienta derecha con la espalda separada de la silla y desenrosca una lista interminable como la de Don Juan pero no de amantes sino de quejas contra el marido y los hijos. El marido, militar retirado, es un pollerudo grave. La acompaña hasta la puerta del consultorio llevándole la cartera. Ella entra como un coronel, le quita la cartera y cuando se queda sola conmigo suspira y dice –Es un inútil...

Bueno, esos dos enturbian mi día de hoy. En la lista también hay un adicto, una suicida, una madre ansiosa, un nene asustadizo, una nena Hallo Kitty y dos que están muy graves. Todos esos me gustan y tengo ganas de verlos. Sé que me van a preocupar sus problemas y que me van a dar ternura o risa sus planteos.

Hace unos días uno de ellos me dijo muy serio –Todas las Martas son malas.

Le pregunté si lo creía en serio y me aseguró que sí, que él había hecho un muestreo bastante amplio y que el resultado era 100%: todas malas.

No lo atribuye a una cuestión generacional (no hay Martas menores de 40 años) ni a la posibilidad de que él esté sesgado por alguna razón y descarta que ese nombre pueda tener una influencia maligna sobre las mujeres que lo llevan.

Esas cosas me alegran el día y me hacen amar a mis pacientes. A todos menos a los que son antipáticos y a las que se llaman Marta.

martes, agosto 08, 2006

hueveando

No sé si dije que Alonso es hembra. Dos veces por año fabrica huevos en la panza y como vive fuera de su hábitat natural en lugar de ponerlos se los guarda y eso es peligroso: puede rompérsele un huevo adentro y tener una peritonitis. Es rarísimo, ya sé, pero todo en Alonso es así de raro. Este verano ya hizo la maniobra dos veces pero durante estos últimos calores otoñales se confundió y volvió a fabricar huevos. Cuando eso le ocurre deja de comer durante semanas y se pone flaca y inquieta (e inquieta). Corre por toda la casa produciendo su desesperante ruidito como de veinte agujas raspando el parquet y no tiene paz. Yo le doy su remedio homeopático, vitaminas y calcio camouflados en el centímetro cuadrado de chaucha que come cada día a desgano y porque la obligo. Le digo -Dale, cómele a mami, y come. Hace unos días descubrí que va a donde hay música y allí se queda mirando por la ventana mientras la música dure. Eso la calma. Se queda medio dormido en el respaldo de un sillón y si la noche lo agarra allí lo tapo con una frazadita, le acaricio la cabeza y se queda plácidamente dormido hasta la mañana.

domingo, agosto 06, 2006

Noche de box

Anoche la primera pelea era de box femenino. Una petisa brasileña y una cordobesa muy simpática llamada Chapita. La brasileña tiraba piñas al voleo y seguía de largo llevada por el impulso de sus propios zapallazos. En uno se fue al piso y en la confusión la cordobesa le frotó la cara con el brazo como en el subte de las 8 de la mañana. La referí era una mujer que les decía –Break, señoras, break.

En los intervalos pasaban unos videos turísticos deleznables sobre Córdoba programados para desviar el turismo hacia Jujuy y hacia Bariloche.

Entre pelea y pelea entrevistaban a los personajes del mundo del box: a Carlos Baldomir, que después de su triunfo y de sus vacaciones en Miami ya no parecía el mismo. Tenía ropa nueva, nuevo corte de pelo y una nueva actitud reposada y varonil. Por TV les mandó un mensaje a los hijos: -Portesén bien que mañana llego a casa.

Otra entrevistada célebre fue La Alejandra Oliveras, cruza de vedette y boxeadora, con más tetas que dientes, que prometió traer el título, o conservarlo, o defenderlo o algo así, para todos los argentinos.

La cámara también mostró a Santo Biasatti como espectador y a varias pendejas idénticas entre sí, todas rubias lacias sonrientes de pelo largo, todas aspirantes a degustadoras.

Durante la pelea femenina desfilaban las minas semi en bolas que muestran un cartel con el número de cada round para que se enteren los espectadores sordomudos. La cámara les tomaba invariablemente las nalgas cuando se iban del ring pasando entre las sogas. En cambio, en las peleas masculinas no las tomaban. Creo que es una decisión de las instituciones de box de Estados Unidos, que son políticamente correctas y creen que se pueden mostrar piñas pero no culos.

Antes de la pelea principal (el argentino Narváez y el filipino Rexon, sí, Rexon Flores) se cantaron los himnos. El filipino era como un jingle navideño y al nuestro lo tocó en charango un gordo sudado con saco con lentejuelas. No se oía nada porque el charango suena bajito, pero la cámara volvió a mostrar a Santo Biasatti cantando prácticamente a capella, inundado de emoción y eso era conmovedor.

El referi se llamaba Brígido Rosa Baca pero Príncipi le decía a veces Brígido Gasca, no sé por qué.

Ganó Narváez por puntos pero no sé cómo llegaron a ese resultado porque me dormí en el tercer round. Eso quiere decir que la pelea fue aburridísima. Lo último que oí fue a Príncipi diciendo –Señores, esto es coherencia combativa, señores, esto es la ley del palo por palo.

sábado, agosto 05, 2006

Birdwatching 6. La multioperada

Hoy encontré dos, una en la farmacia y otra en la calle. Cada una estaba acompañada por su correspondiente mujer indígena, una combinación bastante frecuente en este barrio: casi toda vieja multioperada posee una joven nativa que la acompaña a pagar las cuentas, a cobrar la jubilación y a visitar a los dos o tres médicos que frecuenta cada semana.

La joven soporta estoicamente mil humillaciones, la habitación de 2 por 2 en un departamento atestado de bibelots y de flores de plástico, las muchas horas de trabajo y las pocas de descanso, limpiarle el culo a su patrona y administrarle la batería de remedios que requieren sus múltiples deterioros. Lo hace porque es preferible a ser esclava en un taller de costura o en un prostíbulo. Pero la vieja no lo tiene en cuenta porque nada puede saciar su insatisfacción: se siente abandonada por sus hijos, pero lo que más sufre es haber sido olvidada por el mundo.

La vieja fue atractiva hasta hace cuatro décadas y hace tres pensó que invirtiendo sus ahorros en cirugías estéticas podía hacer retroceder al tiempo. Pero no fue así. Ese dinero y esa sangre derramada ahora son un estigma permanente en su rostro. Los que se cruzan con ella advierten con horror los bordes vulcanizados de sus labios, la fijeza de muerto de su mirada, la tensión de sus párpados que anhelan relajarse y descansar en paz, el vaciamiento de sus párpados inferiores donde alguna vez hubo bolsas y ojeras. Los transeúntes desprevenidos se sobresaltan cuando la brisa le mueve el pelo cartonizado con spray y deja ver las cicatrices de los liftings, lo que explica su frente anormalmente ancha, como la un marciano.

Uno podría creer que está ante un caso de mala praxis pero no es justo hacer responsables a los cirujanos. Las técnicas quirúrgicas de hace 30 años eran menos sofisticadas que las de ahora pero el gran culpable de esos espantosos espectáculos ambulantes es el mero paso del tiempo. Hasta la cara mejor recauchutada tiene fecha de vencimiento.

La que encontré hoy en la farmacia era como si Zulema Yoma se hubiera muerto hace 200 años y la hubieran desenterrado y puesto en la calle esta mañana.

La otra tenía un problema adicional: una de las operaciones se había complicado con lo que en la jerga de los cirujanos plásticos se llama “llevarse el facial”. El facial es un nervio motriz que inerva músculos de la cara. Si por descuido se lo secciona, esos músculos quedan al garete y la cara se transforma en un Picasso mal sucedido: un ojo permanece abierto con expresión de terror y la conjuntiva expuesta como la de un gran danés, una mitad de la cara se derrite como un cirio y la media boca correspondiente queda colgando cuando la otra mitad sonríe o mastica una medialuna. Dentro de la desdicha debe ser un consuelo que eso le ocurra sólo a media cara.

Lo que hay que reconocerle a la vieja multioperada es la combatividad que nunca pierde. Templada su voluntad por la desgracia se viste con colores vivos, se maquilla, se peina y sale a la calle con toda su bijouterie y su acompañante a seguir reinando sobre el mundo, aunque el mundo ya no la admire.

martes, agosto 01, 2006

Novios de hijas

Las dos producen y procesan una buena cantidad de novios por año. Pero una lo hace seriamente, investigando a conciencia esa materia tan difícil que es Las Relaciones Amorosas y la otra lo hace como si practicara caza mayor. Elige la víctima, la acorrala, la maniata, la pone de rodillas bajo su poder superior, la rodea, la aturde, la enceguece, la martiriza y finalmente la fusila por la espalda.

Ese proceso se completa en un lapso de seis meses, a lo sumo ocho. Conozco tan bien sus fases que sin necesidad de verlos juntos, con sólo oirla hablar por teléfono con él, sé exactamente en qué punto de la línea de producción se encuentra el pobre tipo. Lo peor es la etapa final, un espectáculo salvaje y teatral como una corrida de toros: es cuando ella se aburre de sus chistes y se ríe de su seriedad, lo desprecia en público y lo critica en privado.

Hace más de diez años que la veo repetir ese circuito como un hamster. Como es bella, inteligente y su neurosis la hace muy atractiva, la aman los tipos más maravillosos del mundo. Los fue trayendo a casa uno por uno, como hacía mi gata cuando cazaba una rata y me dejaba la cola masticada como trofeo en la puerta del dormitorio. Hace dos años nos presentó uno absolutamente encantador, que había dejado toda su vida europea para estar con ella. Era adorable y estaba enamoradísimo hasta las patas. Hacían planes para casarse y ya habían elegido nombres para sus hijos. Eso duró casi un año pero finalmente lo vimos avanzar irremediablemente hacia el embudo que desemboca en la picadora de carne y nada pudo hacerse por él, salvo recoger sus pedazos y sostenerlo durante unos meses para que no se muriera. El pobrecito tuvo más tiempo de convalescencia que de felicidad.

A partir de esa víctima me negué a conocer sus novios sucesivos. Los ví al pasar, escuché las primeras descripciones exaltadas, los primeros planes de amor eterno, los nombres de los hijos, los proyectos de viajes y de mudanzas, pero me mantuve firme: no quiero verlos. No quiero quererlos porque sé que se dirigen hacia la manga final, donde serán indefectiblemente embretados y liquidados. Que los maten sin que yo sepa.

Cuando teníamos una chacra yo no quería mirar mucho a los lechoncitos ni a los conejos porque sabía que los íbamos a carnear. “Animal querido no se come. Animal para comer no se quiere”, me repetía a mí misma cuando un chanchito me parecía un bebé y me daban ganas de hacerle upa.